中国工农红军西路军纪念馆,前身为高台烈士陵园,始建于1957年。园内掩埋着西路军转战河西、血战高台而壮烈牺牲的红五军军长董振堂、政治部主任杨克明等近3000名西路军革命烈士。纪念馆展陈围绕“理想高于天,热血铸祁连”这一主题,通过大量图片与文物,讲述了西路军英勇悲壮的历史。

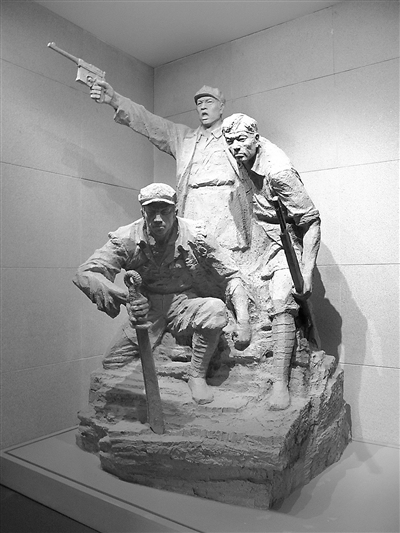

雕塑“最后时刻”。 中国工农红军西路军纪念馆供图

党员干部在中国工农红军西路军纪念馆参观学习。 甘肃省张掖市高台县融媒体中心供图

在中国工农红军西路军纪念馆,西路军纪念碑巍峨耸立;展柜中一双草鞋破损处似乎还残留着祁连冰雪的结晶;玻璃罩内,倪家营战斗中用作武器的石块被血渍浸染,仿佛诉说着那场战斗的惨烈……

2019年8月20日,习近平总书记走进这里,他强调:“西路军不畏艰险、浴血奋战的英雄主义气概,为党为人民英勇献身的精神,同长征精神一脉相承,是中国共产党人红色基因和中华民族宝贵精神财富的重要组成部分。我们要讲好党的故事,讲好红军的故事,讲好西路军的故事,把红色基因传承好。”

血战高台树丰碑

漫步纪念馆内,可见一只军绿色帆布书箱静静陈列。这个书箱,跟随主人董振堂走过保定陆军军官学校的课堂、西北军的战壕、宁都起义的会场、湘江的战场、金沙江的渡船,最终停留在高台城,承载着一个革命者忠诚于党、信念坚定、生命不息、战斗不止的崇高精神信仰。

董振堂,1895年生,河北省新河县人,1920年进入保定陆军军官学校学习,后加入西北军,历任旅长、师长等职。1931年12月14日,董振堂、赵博生等率国民党第26路军1.7万余名官兵发动宁都起义,全部参加了红军。起义部队编为中国工农红军第五军团,董振堂任军团副总指挥兼十三军军长。

1932年,董振堂加入了中国共产党。他决定将私人积蓄3000多银元上交给党。政委何长工把此事反映给毛泽东。毛泽东说:“不要全交嘛,寄些给家里,留点给自己。”但他信念坚定:“革命了,个人一切都交给了党,还要钱干什么。”

1934年10月,董振堂率红五军团跟随中共中央开始长征,率部与敌血战湘江、四渡赤水、阻敌金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥,多次出色完成阻击国民党军的任务,为保障中央红军长征北上立下赫赫战功。红军中流传着这样一句话:五军团殿后,固无不守。红五军团也荣膺“铁流后卫”的光荣称号。朱德总司令曾说:“老五断后,我放心。”

后来,红五军团奉命改编为红五军,董振堂任军长。1936年10月下旬,为打通共产国际路线获取援助,董振堂率部西渡黄河,准备执行宁夏战役计划。11月11日,部队奉命编入西路军,参加西征作战,在河西走廊与国民党军浴血奋战后,于12月底继续西进临泽、高台。

高台县,位于河西走廊中部,南面是祁连山,北面是巴丹吉林沙漠,是兰州通往新疆的咽喉要道,自古就是兵家必争之地。西路军要西进接通远方,必须占领高台。1937年1月1日,红五军作为先头部队,攻克高台县城。

敌人视高台的红五军为心腹之患,于1月12日集结重兵,在飞机、大炮的掩护下,向高台城发起猛烈进攻。红五军将士此时弹药极度匮乏,只得收集农民家的铁棒、锄头等当武器,并联合群众赶制长矛、梭镖,用石头、冰块砸敌人。18日,敌人集中兵力从四面八方向高台城发起攻击,架起数十架云梯冲上城门,守城的红五军将士“人在高台在,誓与高台共存亡”,他们前仆后继,浴血奋战,伤亡惨重。

1月20日下午,高台城失守,董振堂壮烈牺牲,他的头颅被敌人残忍割下,悬挂在高台城门示众……在追悼会上,毛泽东评价他为“坚决革命的同志”。

铁血青春谱华章

纪念馆里有一尊雕像,名为《最后时刻》,上方指挥战斗的是西路军红九军政委陈海松。这位从大别山走出的“红小鬼”,在短短的革命生涯里,书写了从勤务兵到军政委的传奇,在河西走廊的寒风中,以生命赋予了“青春”二字最壮烈的含义。他的战地笔记本最后一页用铅笔写着八个字:“革命必胜,代我看之。”这是1937年3月,23岁的红九军政委陈海松留给世界的最后遗言。

陈海松,红军史上最年轻的军级干部,20岁担任红四方面军主力军红九军政委,负责全军党政工作和训练,统兵2万。他大力推动全军的文化学习,并着力解决发展党员难的问题。贯彻总部十六字训词,以正面教育的办法,革除部队中的军阀作风;别出心裁,创办战士报。他从川陕巴中走来,穿越雪山草地,在甘肃会宁胜利会师,后参加西路军作战。1937年3月,河西走廊呵气成冰。他奉命带着红九军余部在梨园口阻击疯狂的马步芳部,梨园口内战马嘶鸣,到处都是敌人的嚣叫声、炮火声以及刀砍进骨头的声音。他知道,战士们枪里没子弹了。但他更明白,如果不拼命阻击敌人,正在撤退的伤病员、妇女独立团、少年先锋团和红三十军将士,将在山谷里被马家军三个旅的骑兵猛烈攻击,结局可想而知。

危急关头,陈海松义无反顾、扛起担当。在梨园口山头,他率部顽强阻击数十倍于己之敌,这,是生死的时间!总部和主力成功突围,进入了祁连山,而23岁的他,把生的机会让给了身边的陈宜贵等人,自己选择留下来继续指挥战斗,和其他1200多名战友战至最后一刻。他们将青春和热血洒在了河西走廊干涸的黄沙中。这位被朱德总司令高度肯定、让毛主席啧啧称赞的不世将才,将生命定格在了人生最美好的年华。

一生守护战友情

在纪念馆展柜里,有一把海螺号格外引人瞩目:长35厘米,高15厘米,红白相间的外壳上,凸起的花纹被磨得光滑,边缘的缺口像一道凝固的伤疤。每天,讲解员都会向参观者讲述它的故事:“这把写满沧桑的海螺号,吹过长征的烽火,泣过战友的忠魂,也见证过老红军符泽攀初心不改、一生守望的承诺。”

符泽攀,1908年出生于四川省宣汉县一个贫苦的农民家庭。1932年,符泽攀被批准参加地下党组织领导的农民赤卫队,从队长手中接过了一把用作军号的海螺号,成了一名司号员。“军号就是命令,号谱就是生命。”他把冲锋号、集合号、熄灯号的旋律刻在脑海里,无论刮风下雨,每天天不亮就站在山岗上练习,海螺号声穿透晨雾,成了赤卫队最响亮的集结信号。

1934年,川东游击队和梁达地区农民赤卫军合编为中国工农红军第三十三军,符泽攀担任297团1营3连指导员。这把海螺号也结束了它的使命,但符泽攀却一直将它珍藏在身边。后因部队改编,红三十三军编入红五军。红军三大主力会宁会师后,符泽攀随部队西渡黄河,后部队改称西路军,转战河西走廊。此时的河西走廊,寒风如刀、黄沙漫天,马家军骑兵的马蹄声日夜紧逼。在红五军与敌在山丹县的激战中,符泽攀不幸中弹负伤,被送往随军医院治疗,后转沙河总部医院。在他治伤期间,高台失守、红五军军长董振堂及2000多名战友壮烈牺牲的噩耗传来,悲痛不已的符泽攀拿出随身带着的海螺号,面向高台双膝跪地,用尽全身力气吹响冲锋号。号声呜咽,像在哭泣,又像在呐喊,这是他为牺牲的战友们送的最后一程。

1937年1月底,部队组织沙河突围,医院遭遇敌人攻击,人员被打散。符泽攀和其他几名红军突围后流落到高台县以北的合黎山里。在村民的掩护下,隐蔽在北山煤矿,一边挖煤谋生,一边养伤。

高台解放后,符泽攀先后担任过区民兵自卫队队长、定平乡乡长、区公安特派员等职务。1964年,符泽攀做出一个让所有人意外的决定:“我要去陵园守墓,只有在那里,我才算真正归了队,回了家。”他搬进陵园一间小屋,开始了长达22年的守陵生涯。每天清晨,他都会早早起床,扫落叶、擦墓碑,把松柏修剪得整整齐齐;傍晚,他坐在烈士公墓前,用四川口音给战友们“汇报”当天的事。只要有空,符泽攀就会去学校为孩子们讲述西路军英勇斗争、顽强不屈的革命故事。

每年1月20日,符泽攀都会穿上珍藏的旧军装,擦亮海螺号,站在烈士公墓前,早上吹一遍早操号,晚上再吹一遍熄灯号,号声穿过陵园的松柏,像在唤醒沉睡的战友。1986年1月,符泽攀去世,他在另一个世界与战友们相聚了。

祁连山的风,掠过陵园的松柏,仿佛又传来那声穿越时空的海螺号——它在诉说一个普通红军战士的一生:从川东的赤卫队员到河西的铁血战士,从隐姓埋名的挖煤人到守望忠魂的守墓人,符泽攀用22年、8000多个日夜的坚守,诠释了“初心”二字的重量。正如他常说的:“战友们没走完的路,我们替他们走;他们没看到的新中国,我们替他们看。”(作者: 王丽霞)

(编辑:王梦婷)

甘公网安备 62070202000515号

甘公网安备 62070202000515号